La pagode japonaise

Cette partie de la publication doit beaucoup à l'étude remarquable de l'ancienne conservatrice de la Maison Marie-Pascale Prévost-Bault effectuée en 19881.

Démontée par Samuel dans les années 1950 la pagode a aujourd'hui entièrement disparu et son contenu a été vendu aux enchères peu après sa disparition le 16 décembre 1953. Seules sont conservées quelques pièces : une statue d'Azen Miôô, des statues de bodhisattvas, deux armures de samouraïs, quelques armes et enseignes de guerre.

Hormis les catalogues des ventes de 1953 et 19802, seules demeurent quelques photographies pour donner une idée de ce que fut cette étonnante réalisation.

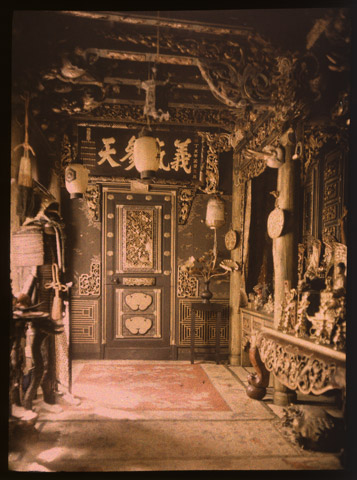

Achevée le 31 mars 1886 à l'emplacement d'une alcôve et d'une salle à manger agencées par les parents de l'écrivain. Cette situation sur des lieux importants de la vie familiale avait conduit P. Loti à demander l'assentiment de ses proches pour son aménagement. Toute en longueur éclairée par deux fenêtres au sud, cette pagode se caractérisait par sa surcharge et certains anachronismes remarqués déjà par Guitry visitant la maison après la mort de l'écrivain : Bois sculptés et dorés, dans très peu de lumière. Gardes de sabre, ivoires jaunis, un fouillis de cadeaux reçus, de choses rapportées – et cette impression que rien n'est à sa place, que les nattes qui sont à terre devraient être au mur, que les rideaux sont des tapis, que les inscriptions sont peut-être à l'envers et que les poutres étaient des colonnes, là-bas…3

Pour reprendre ce que dit le maître dans ce même ouvrage à propos de la mosquée « ce n'est pas une pagode, mais c'est un désir ardent, très émouvant, d'être une pagode ». Marie Pascale Prévost-Bault a souligné la précocité de l'ensemble et le fait qu'on ne peut préciser la date d'acquisition des objets entre le séjour de 1885 et celui de 1901. On ne le saura sans doute jamais, en revanche, elle souligne le côté disparate des pièces où le pire côtoie le meilleur, une habitude chez Loti, si l'on excepte la salle chinoise. Pourtant à la période où il a visité le Japon, il aurait pu se procurer des antiquités de premier ordre. La révolution Meiji avait en effet entraîné une réaction anti bouddhique au profit du shintoïsme, religion purement nippone, et nombre de pagodes avaient été détruites ou fermées et leur contenu vendu par les antiquaires comme l'atteste l'écrivain Lafcadio Hearn dans son texte « Le crépuscule des dieux » où il décrit un entrepôt de marchand littéralement encombré d'objets exceptionnels4. Mais Loti s'est laissé aller à sa frénésie d'acquisitions sans se soucier de la qualité des objets. Une fois de plus, seul l'effet compte, il faut surprendre le visiteur en s'inspirant de ce qu'il avait vu aux sanctuaires de Nikko. Pourtant, il avait, comme le rappelle Marie-Pascale Prévost-Bault, compris ce qu'était le goût japonais et le rapport de ce peuple aux objets : elle cite Madame Chrysanthème où il évoque « le comble de la simplicité cherchée, de l'élégance faite avec du néant, de la propreté immaculée et invraisemblable »5.

Trois autels sont dressés face aux fenêtres, les photographies montrent, rien de surprenant ici, quelques variations dans la disposition des objets.

L'autel central est dominé par une triade avec au centre un bodhisattva : la déesse Kannon entourée à sa droite par un autre bodhisattva Amida Nyorai, mais, fautivement à sa gauche, par Fudo-Myôô, divinité qui représente une des formes de la colère de Bouddha. Même peu orthodoxe, cet agencement produit son effet. À l'inverse, l'étage inférieur, très décousu, prénte au centre Yakushi Nyorai le maître de la médecine puis, disposés de façon symétrique, d'autres divinités, des grues et des lotus. L'autel le plus près du salon rouge supporte une divinité aux bras multiple peut-être encore Kannon. Enfin, soit sur l'autel le plus éloigné de l'entrée, soit devant l'entrée elle-même, figure une représentation courroucée de Aizen-Myôô symbolisant l'amour profane. C'est la seule grande statue demeurée dans la maison, peut-être la statue achetée par Loti à Kyoto qu'il évoque dans Japonerie d'Automne6. Cette œuvre grossière en dit long sur sa méconnaissance en matière d'art japonais et son goût à la limite du kitch, notable ici par la profusion des lanternes, tentures et la présence d'objets incongrus dans un temple comme les deux armures de samouraïs et les bannières de guerre . Il a surpassé ce qu'un marchand parisien connu appelle, sans doute abusivement, le mauvais goût Tokugawa.

Devenir de la pagode japonaise

Dans ce le lieu, définitivement dénaturé, absolument plus rien n'est lisible du décor initial. Devenue la salle à manger de Samuel Pierre-Loti-Viaud dans les années 1950, c'est aujourd'hui le bureau des guides.

Dans le cadre d'une restauration de la maison, les murs devraient être entièrement dissimulés et la pièce bénéficier d'une luminosité très faible afin d'y présenter les quelques épaves de la pagode : le grand Aizen-Myôô, les bodhisattvas de moindres dimensions, les deux armures de samouraï restaurées et présentées à la japonaise, les bannières de guerre et les armes. Une projection de vues anciennes de la pagode permettra de donner une idée initiale des lieux.

1 Marie-Pascale Prévost-Bault , « La pagode japonaise de la Maison de Pierre Loti à Rochefort » in « Le Japon de Pierre Loti », supplément de la Revue de Pierre Loti, n° 34-35, 1988, 37-45

2 Ventes de 1953 et 1980 Op. cit

3 Sacha Guitry , Pages choisies, Plon, Paris, 1932, 63

4 Kokoro – au cœur de la vie japonaise -, Paris, Dujarric et Cie, s.d., 188-199

5 Pierre Loti, Madame Chrysanthème, Calmann-Lévy, Paris, s.d., chap.XL, 205.

6 Pierre Loti, « Japoneries d'Automne », Kioto, la Ville sainte, Calmann-Lévy, s.d., chap. XI, 73-74. Loti se fourvoyant décrit la statue comme « …un dieu de grande taille humaine assis les jambes croisées ; un très vieux dieu Amiddah, à six bras, cinq yeux ; gesticulant, ricanant, féroce, un dieu d'une espèce rare sur les marchés, une vraie trouvaille. »